爱丽丝漫游奇境记

第 12 篇

第 12 篇

爱丽丝的証明

愛麗絲的証明

“在这儿!”爱丽丝喊道,她完全忘了在刚才的混乱时刻,她已经长得很大 了。她过于急促地站起来,竟弄得裙边掀动了陪审员席,把陪审员们翻倒在下面 听众的头上,害得他们在人头上爬来爬去,这情景使爱丽丝想起一星期前她偶然 打翻金鱼缸的事。

“在這儿!”愛麗絲喊道,她完全忘了在剛才的混亂時刻,她已經長得很大 了。她過于急促地站起來,竟弄得裙邊掀動了陪審員席,把陪審員們翻倒在下面 听眾的頭上,害得他們在人頭上爬來爬去,這情景使愛麗絲想起一星期前她偶然 打翻金魚缸的事。

“啊,请大家原谅!”爱丽丝极其尴尬地说,一面尽快地把陪审员们扶回原 位,因为对金鱼缸的事情的回忆还在她头脑回旋,使她隐约地意识到如果不立即 把陪审员放回席位上,它们会死去的,

“啊,請大家原諒!”愛麗絲极其尷尬地說,一面盡快地把陪審員們扶回原 位,因為對金魚缸的事情的回憶還在她頭腦回旋,使她隱約地意識到如果不立即 把陪審員放回席位上,它們會死去的,

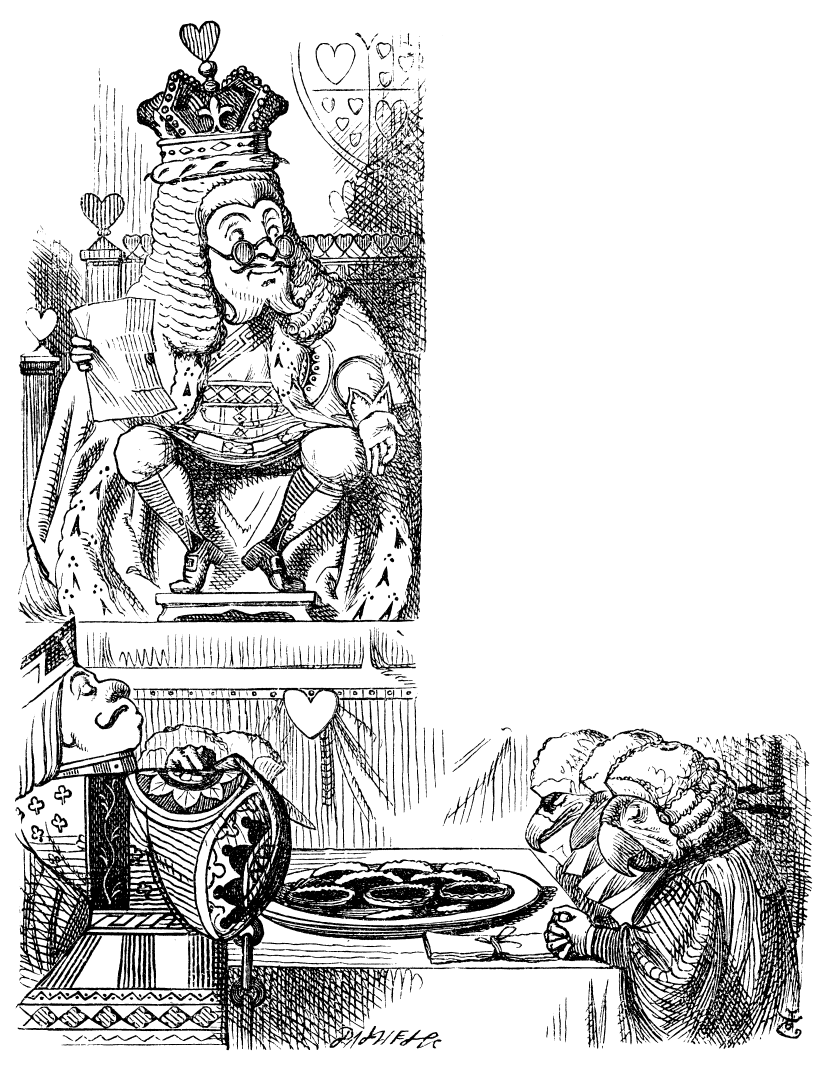

这时,国王庄重地宣称:“审讯暂停,直至全体陪审员返回原位。”他说得 那么使劲儿,眼睛严厉地盯着爱丽丝。

這時,國王庄重地宣稱:“審訊暫停,直至全体陪審員返回原位。”他說得 那么使勁儿,眼睛嚴厲地盯著愛麗絲。

爱丽丝看着陪审员席,发现由于自己的疏忽,竟将壁虎头朝下放上了。那个 可怜的小东西无力动弹,只是滑稽地摇摆著尾巴。爱丽丝立即把它拾起来放正。 爱丽丝想,“如果没有重大变故,壁虎还会同其它陪审员一样,发挥重大作用的。”

愛麗絲看著陪審員席,發現由于自己的疏忽,竟將壁虎頭朝下放上了。那個 可怜的小東西無力動彈,只是滑稽地搖擺著尾巴。愛麗絲立即把它拾起來放正。 愛麗絲想,“如果沒有重大變故,壁虎還會同其它陪審員一樣,發揮重大作用的。”

等到陪审员们镇定下来,纸板和铅笔也都找到了以后,它们立即勤奋地工作 起来了。首先是记下刚才事故的历史。只有壁虎除外,它已经精疲力尽,不能干 任何事情了,只是张着嘴坐着,两眼无力地望着法庭的屋顶。

等到陪審員們鎮定下來,紙板和鉛筆也都找到了以后,它們立即勤奮地工作 起來了。首先是記下剛才事故的歷史。只有壁虎除外,它已經精疲力盡,不能干 任何事情了,只是張著嘴坐著,兩眼無力地望著法庭的屋頂。

国王开口了:“你对这个案子知道些什么?”

國王開口了:“你對這個案子知道些什么?”

“什么也不知道。”爱丽丝回答。

“什么也不知道。”愛麗絲回答。

“任何事也不知道?”国王再问。

“任何事也不知道?”國王再問。

“任何事也不知道。”爱丽丝答。

“任何事也不知道。”愛麗絲答。

“这点很重要。”国王对陪审员们说。 陪审员们正在把这些问答记在纸板上,白兔忽然插嘴说:“陛下的意思当然 是不重要。”它用十分尊敬的口气,同时对国王挤眉弄眼的。

“這點很重要。”國王對陪審員們說。 陪審員們正在把這些問答記在紙板上,白兔忽然插嘴說:“陛下的意思當然 是不重要。”它用十分尊敬的口气,同時對國王擠眉弄眼的。

国王赶快把话接过来:“当然,我的意思是不重要。”接着又低声亩语, “重要……不重要……不重要……重要”──好像在反复推敲词句。

國王赶快把話接過來:“當然,我的意思是不重要。”接著又低聲畝語, “重要……不重要……不重要……重要”──好像在反复推敲詞句。

有些陪审员记下了“重要”,有些写了“不重要”。爱丽丝离陪审员们很近, 它们在纸板上记的字她都看得一清二楚。心想:“反正怎么写都没关系。”

有些陪審員記下了“重要”,有些寫了“不重要”。愛麗絲离陪審員們很近, 它們在紙板上記的字她都看得一清二楚。心想:“反正怎么寫都沒關系。”

国王一直忙着在记事本上写什么?这时他高声喊道:“保持肃静!”然后他 看着本子宣读:“第四十二条,所有身高一英里以上者退出法庭。”

國王一直忙著在記事本上寫什么?這時他高聲喊道:“保持肅靜!”然后他 看著本子宣讀:“第四十二條,所有身高一英里以上者退出法庭。”

大家都望着爱丽丝。

大家都望著愛麗絲。

“我不到一英里高。”爱丽丝说,

“我不到一英里高。”愛麗絲說,

“将近两英里了。”王后插话说。

“將近兩英里了。”王后插話說。

“你够了。”国王又说,

“你夠了。”國王又說,

“不管怎么说,我反正不走,”爱丽丝说,“再说,那根本不是一条正式规 定,是你在这儿临时发明出来的。”

“不管怎么說,我反正不走,”愛麗絲說,“再說,那根本不是一條正式規 定,是你在這儿臨時發明出來的。”

“这是书里最老的一条规定。”国王说。

“這是書里最老的一條規定。”國王說。

“那么这应该是第一条呀。”爱丽丝说。

“那么這應該是第一條呀。”愛麗絲說。

国王脸色苍白,急忙合上了本子,他以发抖的声调低声对陪审美说:“请考 虑评审意见。”

國王臉色蒼白,急忙合上了本子,他以發抖的聲調低聲對陪審美說:“請考 慮評審意見。”

“陛下,好了,又发现新的証据了。”白兔急忙跳起来说,“这是才拾到的 一张纸。”

“陛下,好了,又發現新的証据了。”白兔急忙跳起來說,“這是才拾到的 一張紙。”

“里面说什么?”王后问。

“里面說什么?”王后問。

白兔回答:“我还没打开来呢?但是看来是一封信,是那个罪犯写给……给 一个什么人的。”

白兔回答:“我還沒打開來呢?但是看來是一封信,是那個罪犯寫給……給 一個什么人的。”

“肯定是这样,”国王说,“除非它不是写给任何人的,而这不合情理。”

“肯定是這樣,”國王說,“除非它不是寫給任何人的,而這不合情理。”

“信写给谁的?”一个陪审员问。

“信寫給誰的?”一個陪審員問。

“它不是写给谁的,事实上,外面什么也没写,”白兔一面说,一面打开折 叠的纸,又说,“根本不是信,而是一首诗。”

“它不是寫給誰的,事實上,外面什么也沒寫,”白兔一面說,一面打開摺 疊的紙,又說,“根本不是信,而是一首詩。”

“是那罪犯的笔迹吗?”另一个陪审员问。

“是那罪犯的筆跡嗎?”另一個陪審員問。

“不是的,这真是奇怪的事。”白兔说。这时陪审员全都感到莫名其妙。

“不是的,這真是奇怪的事。”白兔說。這時陪審員全都感到莫名其妙。

“一定是他模仿了別人的笔迹。”国王这么一说,陪审员全都醒悟过来了。

“一定是他模仿了別人的筆跡。”國王這么一說,陪審員全都醒悟過來了。

这时,武士开口了:“陛下,这不是我写的,他们也不能証实是我写的。末 尾并没有簽名。”

這時,武士開口了:“陛下,這不是我寫的,他們也不能証實是我寫的。末 尾并沒有簽名。”

“如果你没有簽名,”国玉说,“只能说明情节更恶劣。这意味着你的狡猾, 否则你就应该像一个诚实的人那样,簽上你的名字。”

“如果你沒有簽名,”國玉說,“只能說明情節更惡劣。這意味著你的狡猾, 否則你就應該像一個誠實的人那樣,簽上你的名字。”

对此,出现了一片掌声。这真是那天国王所讲的第一句聪明话。

對此,出現了一片掌聲。這真是那天國王所講的第一句聰明話。

“那就証明了他犯罪。”王后说。

“那就証明了他犯罪。”王后說。

爱丽丝却说:“这証明不了什么!啊,你们甚至不知道这首诗写的是什么呀!”

愛麗絲卻說:“這証明不了什么!啊,你們甚至不知道這首詩寫的是什么呀!”

“快读一读!”国王命令道。

“快讀一讀!”國王命令道。

白兔戴上了眼镜,问道,“我该从哪儿开始呢?陛下。”

白兔戴上了眼鏡,問道,“我該從哪儿開始呢?陛下。”

“从开始的地方开始吧,一直读到末尾,然后停止。”国王郑重地说。

“從開始的地方開始吧,一直讀到末尾,然后停止。”國王鄭重地說。

下面就是白兔所读的诗句:

下面就是白兔所讀的詩句:

“他们说你先是对她,

后又对他谈到了我。

她给我良好的赞誉,

但却说我不会游水。

“他們說你先是對她,

后又對他談到了我。

她給我良好的贊譽,

但卻說我不會游水。

“他捎话说我没有前往,

我们知道这并非撒谎。

假如她竟然把事情推进,

你又当处于何种景况?

“他捎話說我沒有前往,

我們知道這并非撒謊。

假如她竟然把事情推進,

你又當處于何种景況?

我给她一个,他们给他一双,

你给我们三个或者两双,

它们都从他那里归于你方,

反正从前都是我的,一样一样。

我給她一個,他們給他一雙,

你給我們三個或者兩雙,

它們都從他那里歸于你方,

反正從前都是我的,一樣一樣。

“假如我或她竟然会

掉进这个是非漩涡,

他请你解除他的冤枉,

就如我们早先的期望。

“假如我或她竟然會

掉進這個是非漩渦,

他請你解除他的冤枉,

就如我們早先的期望。

“我的想法就是你的那样,

也就是她有过的诗章,

你在他和我们之间,

早已成了难越的屏障。

“我的想法就是你的那樣,

也就是她有過的詩章,

你在他和我們之間,

早已成了難越的屏障。

“切勿告诉他:她最喜欢他们,

这必须永远是个秘密。

也切勿告诉其他人,

只在你我之间。”

“切勿告訴他:她最喜歡他們,

這必須永遠是個秘密。

也切勿告訴其他人,

只在你我之間。”

“这是我们听到的最重要的証据了,”国王擦著手说,“现在请陪审员……”

“這是我們听到的最重要的証据了,”國王擦著手說,“現在請陪審員……”

“如果有谁能解释这些诗,我愿意给他六十便士,我认为这些诗没有任何意 义。”爱丽丝这么说。(就在刚才的那一瞬间,她已经长得十分巨大,所以她一 点也不怕打断国王的话。)

“如果有誰能解釋這些詩,我愿意給他六十便士,我認為這些詩沒有任何意 義。”愛麗絲這么說。(就在剛才的那一瞬間,她已經長得十分巨大,所以她一 點也不怕打斷國王的話。)

陪审员都在纸板上写下:“她相信这些诗没有任何意义。”但是他们中没有 一个试图解释一下这些诗。

陪審員都在紙板上寫下:“她相信這些詩沒有任何意義。”但是他們中沒有 一個試圖解釋一下這些詩。

“如果诗里没有任何意义,”国王说,“那就免除了许多麻烦。你知道,我 们并不要找出什么意义,而且我也不懂什么意义。”国王说着,把这些诗摊开在 膝上,用一只眼睛看着说,“我终于明白了其中的一些意义──‘说我不会游水’ 一─就是说你不会游水,是吗,”国王对着武士说。

“如果詩里沒有任何意義,”國王說,“那就免除了許多麻煩。你知道,我 們并不要找出什么意義,而且我也不懂什么意義。”國王說著,把這些詩攤開在 膝上,用一只眼睛看著說,“我終于明白了其中的一些意義──‘說我不會游水’ 一─就是說你不會游水,是嗎,”國王對著武士說。

武士伤心地摇摇头说:“我像会游水的吗?”(他肯定不会游水的,因为他 全部是由硬纸片做成的。)

武士傷心地搖搖頭說:“我像會游水的嗎?”(他肯定不會游水的,因為他 全部是由硬紙片做成的。)

“现在全对了,”国王说,一面又继续嘟嚷著这些诗句:“我们知道这并非 撒谎’──这当然是指陪审员的──‘我给她一个,他们给他一双’──看,这 肯定是指偷的馅饼了,是吗?……”

“現在全對了,”國王說,一面又繼續嘟嚷著這些詩句:“我們知道這并非 撒謊’──這當然是指陪審員的──‘我給她一個,他們給他一雙’──看,這 肯定是指偷的餡餅了,是嗎?……”

“但后面说‘它们都从他那里归于你方。’”爱丽丝说。

“但后面說‘它們都從他那里歸于你方。’”愛麗絲說。

“是啊,它们都在,没有比这更清楚的了。”国王手指著桌上的馅饼,得意 地说,“那么再看:‘也就是她有过的诗章,’亲爱的,我想你没有过诗章吧?” 他对王后说。

“是啊,它們都在,沒有比這更清楚的了。”國王手指著桌上的餡餅,得意 地說,“那么再看:‘也就是她有過的詩章,’親愛的,我想你沒有過詩章吧?” 他對王后說。

“从来没有!”王后狂怒著说,并把桌上的墨水缸扔到了壁虎比尔的身上。 那个不幸的比尔已经不再用手指在纸板上写字了,因为他发现这样是写不出宇来 的。但是现在他又急忙蘸著脸上的墨水写了。

“從來沒有!”王后狂怒著說,并把桌上的墨水缸扔到了壁虎比爾的身上。 那個不幸的比爾已經不再用手指在紙板上寫字了,因為他發現這樣是寫不出宇來 的。但是現在他又急忙蘸著臉上的墨水寫了。

“这话没有湿胀(‘诗章’的谐音一─译者注)你吧!”国王带着微笑环视 著法庭说。但是法庭上一片寂静。

“這話沒有濕脹(‘詩章’的諧音一─譯者注)你吧!”國王帶著微笑環視 著法庭說。但是法庭上一片寂靜。

“这算一句俏皮话吧!”国王发怒了,而大家却笑了起来。“让陪审员考虑 评审意见。”国王这天人约是第二十次说这话了。

“這算一句俏皮話吧!”國王發怒了,而大家卻笑了起來。“讓陪審員考慮 評審意見。”國王這天人約是第二十次說這話了。

“不,不,”王后说,“应该先判决,后评审。”

“不,不,”王后說,“應該先判決,后評審。”

“愚蠢的废话,竟然先判决!”爱丽丝大声说。

“愚蠢的廢話,竟然先判決!”愛麗絲大聲說。

“住嘴!”王后气得脸色都发紫了。

“住嘴!”王后气得臉色都發紫了。

“我偏不!”艾丽丝毫不示弱地回答。

“我偏不!”艾麗絲毫不示弱地回答。

“砍掉她的头!”王后声嘶力竭地喊道。但是没有一个人动一动。

“砍掉她的頭!”王后聲嘶力竭地喊道。但是沒有一個人動一動。

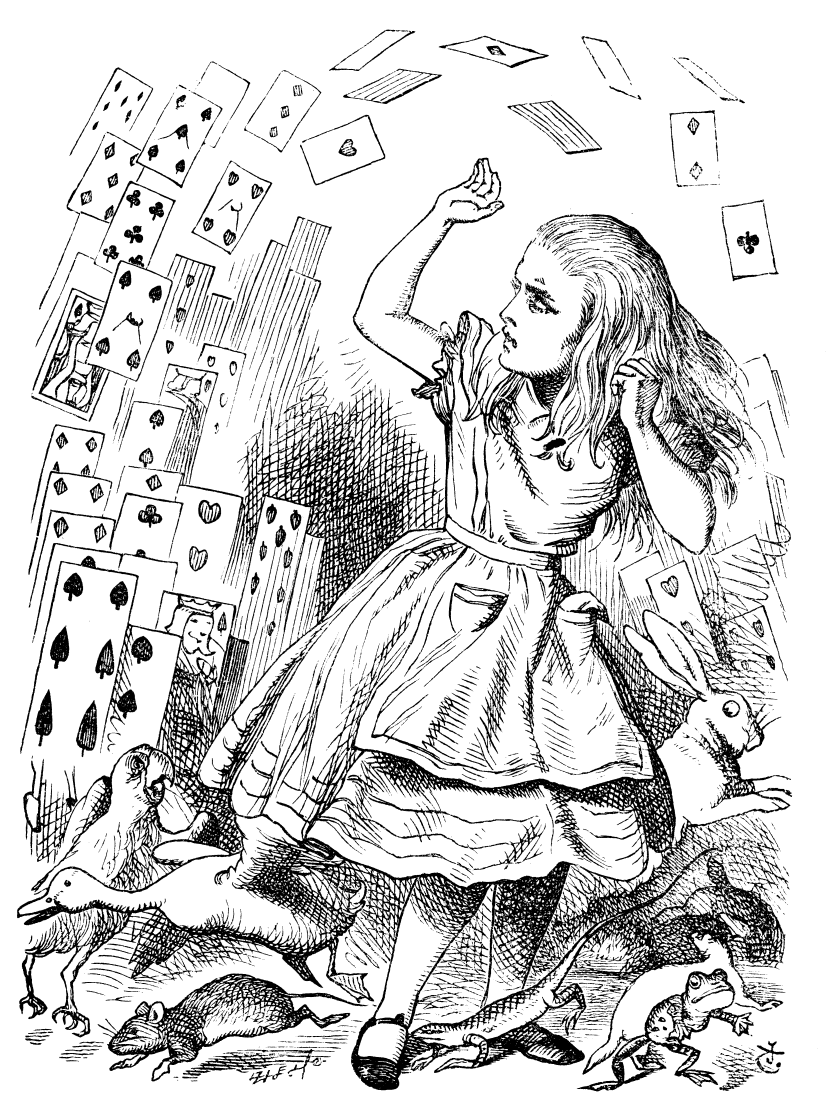

“谁理你呢?”爱丽丝说,这时她已经恢复到本来的身材了,“你们只不过 是一副纸牌!”

“誰理你呢?”愛麗絲說,這時她已經恢复到本來的身材了,“你們只不過 是一副紙牌!”

这时,整副纸牌上升到空中,然后又飞落在她身上,她发出一小声尖叫,既 惊又怒,她正在把这些纸牌扬去,却发觉自己躺在河岸边,头还枕在姐姐的腿上, 而姐姐正在轻轻地拿掉落在她脸上的枯叶。

這時,整副紙牌上升到空中,然后又飛落在她身上,她發出一小聲尖叫,既 惊又怒,她正在把這些紙牌揚去,卻發覺自己躺在河岸邊,頭還枕在姐姐的腿上, 而姐姐正在輕輕地拿掉落在她臉上的枯葉。

“醒醒吧,亲爱的爱丽丝,”她姐姐说,“看,你睡了多久啦!”

“醒醒吧,親愛的愛麗絲,”她姐姐說,“看,你睡了多久啦!”

“啊,我做了个多奇怪的梦啊!”爱丽丝尽她所记忆的,把那些奇怪的经历, 告诉了姐姐。也就是你刚才读过的那些。当她说完了,姐姐吻了她一下说:“这 真是奇怪的梦,亲爱的,但是现在快去喝茶吧,天已经不早了。”于是爱丽丝站 起来走了,一面走,一面还费劲地想,她做了个多奇妙的梦呀!

“啊,我做了個多奇怪的夢啊!”愛麗絲盡她所記憶的,把那些奇怪的經歷, 告訴了姐姐。也就是你剛才讀過的那些。當她說完了,姐姐吻了她一下說:“這 真是奇怪的夢,親愛的,但是現在快去喝茶吧,天已經不早了。”于是愛麗絲站 起來走了,一面走,一面還費勁地想,她做了個多奇妙的夢呀!

爱丽丝走后,她姐姐仍静坐在那里,头向前支在一只手上,望着西下的夕阳, 想着小爱丽丝和她梦中的奇幻经历,然后自己进人了梦乡。下面就是她的梦。

愛麗絲走后,她姐姐仍靜坐在那里,頭向前支在一只手上,望著西下的夕陽, 想著小愛麗絲和她夢中的奇幻經歷,然后自己進人了夢鄉。下面就是她的夢。

开始,她梦见了小爱丽丝本人,又一次双手抱住了膝盖,用明亮而热切的眼 光仰视著她。她听到小爱丽丝的声音,看到了她的头微微一摆,把蓬乱的头发摆 顺了些,这是她常常见到的情景。当她听著、听著爱丽丝说的话时,周围的环境 随着她小妹妹梦中的那些奇异动物的降临而活跃起来了。

開始,她夢見了小愛麗絲本人,又一次雙手抱住了膝蓋,用明亮而熱切的眼 光仰視著她。她听到小愛麗絲的聲音,看到了她的頭微微一擺,把蓬亂的頭發擺 順了些,這是她常常見到的情景。當她听著、听著愛麗絲說的話時,周圍的環境 隨著她小妹妹夢中的那些奇异動物的降臨而活躍起來了。

白兔跳来蹦去,弄得她脚下的洞草沙沙作响,受惊的老鼠在邻近的洞穴间穿 来穿去,不时扬起一股尘土。她还听到三月兔同它的朋友们共享著没完没了的美 餐时碰击茶杯的声音,以及王后命令处决她的不幸客人的尖叫声。同时也听到猪 孩子在公爵夫人腿上打喷嚏,以及盘碗的摔碎声。甚至听到鹰头狮的尖叫,壁虎 写字时的沙沙声,被制裁的豚鼠的挣扎声等等。这种种声音充满了空间,还混杂 著远处传来的素甲鱼那悲哀的抽泣声。

白兔跳來蹦去,弄得她腳下的洞草沙沙作響,受惊的老鼠在鄰近的洞穴間穿 來穿去,不時揚起一股塵土。她還听到三月兔同它的朋友們共享著沒完沒了的美 餐時碰擊茶杯的聲音,以及王后命令處決她的不幸客人的尖叫聲。同時也听到豬 孩子在公爵夫人腿上打噴嚏,以及盤碗的摔碎聲。甚至听到鷹頭獅的尖叫,壁虎 寫字時的沙沙聲,被制裁的豚鼠的掙扎聲等等。這种种聲音充滿了空間,還混雜 著遠處傳來的素甲魚那悲哀的抽泣聲。

于是她将身子坐正,闭着眼睛,半信半疑自己真的到了奇境世界。尽管她知 道只是重温一个旧梦,而一切都仍会返回现实:蒿草只是迎风作响,池水的波纹 摆动了芦苇。茶杯的碰击声实际是羊颈上的铃铛声,王后的尖叫起源于牧童的吃 喝。猪孩子的喷嚏声,鹰头狮的尖叫声和各种奇声怪音,原来只是农村中繁忙季 节的各种喧闹声。而远处耕牛的低吟,在梦中变成素甲鱼的哀泣。

于是她將身子坐正,閉著眼睛,半信半疑自己真的到了奇境世界。盡管她知 道只是重溫一個舊夢,而一切都仍會返回現實:蒿草只是迎風作響,池水的波紋 擺動了蘆葦。茶杯的碰擊聲實際是羊頸上的鈴鐺聲,王后的尖叫起源于牧童的吃 喝。豬孩子的噴嚏聲,鷹頭獅的尖叫聲和各种奇聲怪音,原來只是農村中繁忙季 節的各种喧鬧聲。而遠處耕牛的低吟,在夢中變成素甲魚的哀泣。

最后,她想像了这样的情景:她的这位小妹妹,以后将成为一位妇女。而她 将会毕生保留着童年时的纯洁珍爱之心。她还会逗引孩童们,用许多奇异的故事, 或许就是许久以前的这个梦游奇境,使得他们眼睛变得更加明亮热切。她也将共 享儿童们纯洁的烦恼,因为这些烦恼就存在于她自己的童年,以及那愉快的夏日 回忆之中。

最后,她想像了這樣的情景:她的這位小妹妹,以后將成為一位婦女。而她 將會畢生保留著童年時的純洁珍愛之心。她還會逗引孩童們,用許多奇异的故事, 或許就是許久以前的這個夢游奇境,使得他們眼睛變得更加明亮熱切。她也將共 享儿童們純洁的煩惱,因為這些煩惱就存在于她自己的童年,以及那愉快的夏日 回憶之中。