爱丽丝漫游奇境记

第 6 篇

第 6 篇

小猪和胡椒

小豬和胡椒

她站在小房跟前看了一两分钟,想着下一步该干什么。突然间,一个穿着制 服的仆人(她认为仆人是由于穿着仆人的制服,如果只看他的脸,会把他看成一 条鱼的)从树林跑来,用脚使劲儿地踢著门。另一个穿着制服,长着圆脸庞和像 青蛙一样大眼睛的仆人开了门,爱丽丝注意到这两个仆人,都戴着涂了脂的假发。 她非常想知道这到底是怎么回事,于是就从树林里探出头来听,

她站在小房跟前看了一兩分鐘,想著下一步該干什么。突然間,一個穿著制 服的仆人(她認為仆人是由于穿著仆人的制服,如果只看他的臉,會把他看成一 條魚的)從樹林跑來,用腳使勁儿地踢著門。另一個穿著制服,長著圓臉龐和像 青蛙一樣大眼睛的仆人開了門,愛麗絲注意到這兩個仆人,都戴著涂了脂的假發。 她非常想知道這到底是怎么回事,于是就從樹林里探出頭來听,

鱼仆人从胳膊下面拿出一封很大的信,这信几乎有他身子那么大,然后把信 递给那一个,同时还用严肃的声调说:“致公爵夫人:王后邀请她去玩槌球。” 那位青蛙仆人只不过把语序变了一下,用同样严肃的声调重复著说:“王后的邀 请:请公爵夫人去玩槌球。”

魚仆人從胳膊下面拿出一封很大的信,這信几乎有他身子那么大,然后把信 遞給那一個,同時還用嚴肅的聲調說:“致公爵夫人:王后邀請她去玩槌球。” 那位青蛙仆人只不過把語序變了一下,用同樣嚴肅的聲調重复著說:“王后的邀 請:請公爵夫人去玩槌球。”

然后他们俩都深深地鞠了个躬,这使得他们的假发缠在一起了。

然后他們倆都深深地鞠了個躬,這使得他們的假發纏在一起了。

这情景惹得爱丽丝要发笑了,她不得不远远地跑进树林里,免得被他们听到。 她再出来偷看时,鱼仆人已经走了,另一位坐在门口的地上,呆呆地望着天空愣 神。

這情景惹得愛麗絲要發笑了,她不得不遠遠地跑進樹林里,免得被他們听到。 她再出來偷看時,魚仆人已經走了,另一位坐在門口的地上,呆呆地望著天空愣 神。

爱丽丝怯生生地走到门口,敲了门。

愛麗絲怯生生地走到門口,敲了門。

“敲门没用。”那位仆人说,“这有两个原因:第一,因为我同你一样,都 在门外,第二,他们在里面吵吵嚷嚷,根本不会听到敲门声。”确实,里面传来 了很特別的吵闹声:有不断的嚎叫声,有打喷嚏声,还不时有打碎东西的声音, 好像是打碎盘子或瓷壺的声音。

“敲門沒用。”那位仆人說,“這有兩個原因:第一,因為我同你一樣,都 在門外,第二,他們在里面吵吵嚷嚷,根本不會听到敲門聲。”确實,里面傳來 了很特別的吵鬧聲:有不斷的嚎叫聲,有打噴嚏聲,還不時有打碎東西的聲音, 好像是打碎盤子或瓷壺的聲音。

“那么,请告诉我,”爱丽丝说,“我怎么进去呢?”

“那么,請告訴我,”愛麗絲說,“我怎么進去呢?”

“如果这扇门在我们之间,你敲门,可能还有意义,”那仆人并不注意爱丽 丝,继续说着,“假如,你在里面敲门,我就能让你出来。”他说话时,一直盯 著天空,爱丽丝认为这是很不礼貌的。“也许他没有办法,”她对自己说,“他 的两只眼睛几乎长到头顶上了,但至少是可以回答问题的,我该怎样进去呢?” 因此,她又大声重复地说。

“如果這扇門在我們之間,你敲門,可能還有意義,”那仆人并不注意愛麗 絲,繼續說著,“假如,你在里面敲門,我就能讓你出來。”他說話時,一直盯 著天空,愛麗絲認為這是很不禮貌的。“也許他沒有辦法,”她對自己說,“他 的兩只眼睛几乎長到頭頂上了,但至少是可以回答問題的,我該怎樣進去呢?” 因此,她又大聲重复地說。

“我坐在这里,”那仆人继续说他的,“直到明天……”

“我坐在這里,”那仆人繼續說他的,“直到明天……”

就在这时,这个房子的门开了,一只大盘子朝仆人的头飞来,掠过他的鼻子, 在他身后的一棵树上撞碎了。

就在這時,這個房子的門開了,一只大盤子朝仆人的頭飛來,掠過他的鼻子, 在他身后的一棵樹上撞碎了。

“……或者再过一天。”仆人继续用同样的口吻说,就像什么也没发生过。

“……或者再過一天。”仆人繼續用同樣的口吻說,就像什么也沒發生過。

“我该怎么进去呢?”爱丽丝更大声地问,

“我該怎么進去呢?”愛麗絲更大聲地問,

“你到底要不要进去呢?”仆人说,“要知道这是该首先决定的问题,”

“你到底要不要進去呢?”仆人說,“要知道這是該首先決定的問題,”

这当然是对的,不过爱丽丝不愿意承认这点,“真讨厌,”她对自己喃喃地 说道,“这些生物讨论问题的方法真能叫人发疯。”

這當然是對的,不過愛麗絲不愿意承認這點,“真討厭,”她對自己喃喃地 說道,“這些生物討論問題的方法真能叫人發瘋。”

那仆人似乎认为是重复自己的话的好机会,不过稍微改变了一点儿说法: “我将从早到晚坐在这几,一天又一天地坐下去。”

那仆人似乎認為是重复自己的話的好机會,不過稍微改變了一點儿說法: “我將從早到晚坐在這几,一天又一天地坐下去。”

“可是我该干什么呢?”爱丽丝说,

“可是我該干什么呢?”愛麗絲說,

“你想干什么就干什么?”仆人说服就吹起口哨来了。

“你想干什么就干什么?”仆人說服就吹起口哨來了。

“唉,同他说话没用!”爱丽丝失望地说,“他完全是个白痴!”然后她就 推开门自己进去了。

“唉,同他說話沒用!”愛麗絲失望地說,“他完全是個白痴!”然后她就 推開門自己進去了。

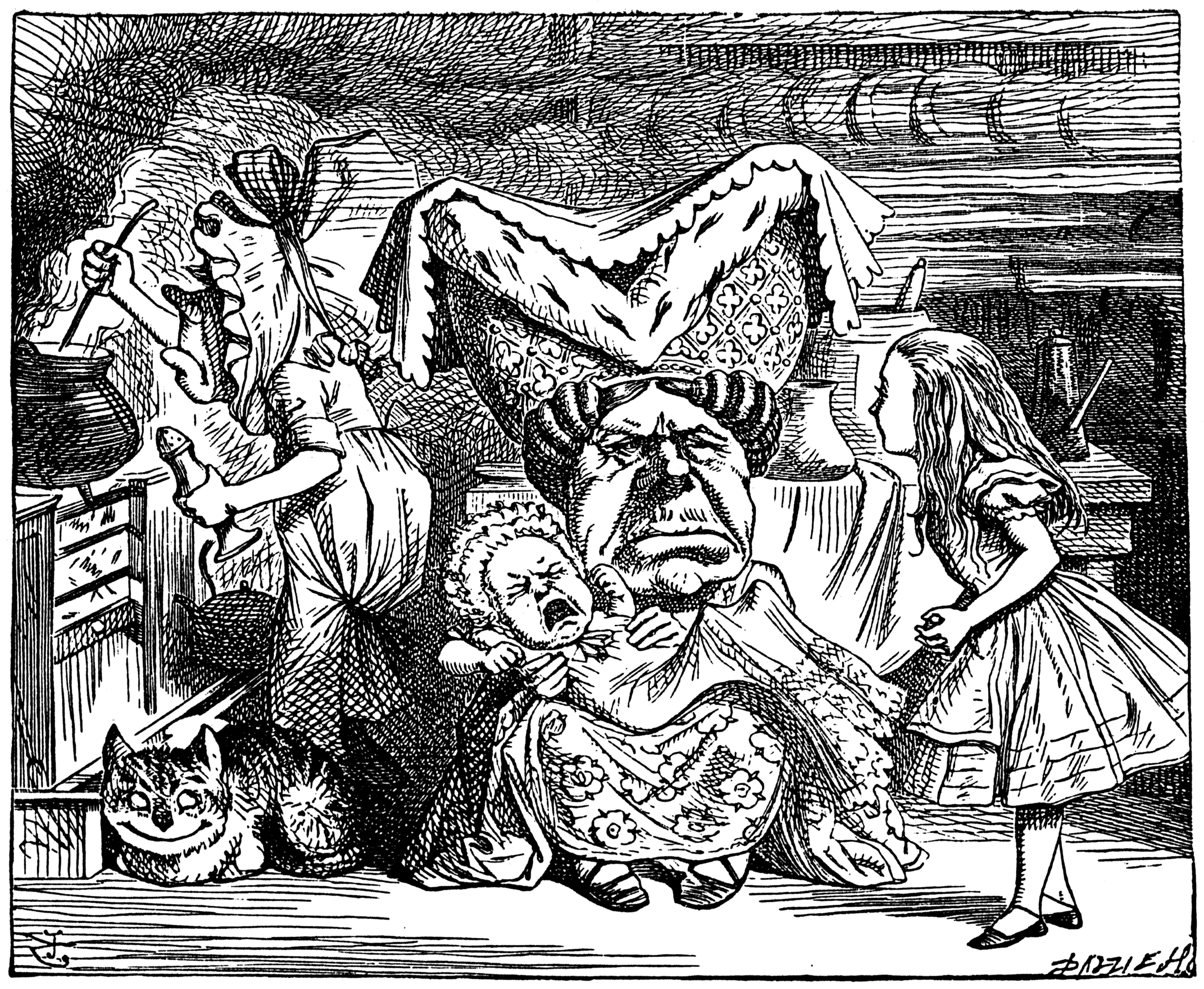

这门直通一间大厨房,厨房里充满了烟雾,公爵夫人在房子中间,坐在─只 三腿小凳上照料一个小孩。厨师俯身在炉子上的一只人锅里搅拌著,锅里好像盛 满了汤。

這門直通一間大廚房,廚房里充滿了煙霧,公爵夫人在房子中間,坐在─只 三腿小凳上照料一個小孩。廚師俯身在爐子上的一只人鍋里攪拌著,鍋里好像盛 滿了湯。

“汤里的胡椒确实太多了!”爱丽丝费劲儿地对自己说,并不停地打着喷嚏。

“湯里的胡椒确實太多了!”愛麗絲費勁儿地對自己說,并不停地打著噴嚏。

空气里的胡椒味也确实太浓了,连公爵夫人也常常打喷嚏。至于那个婴孩, 不是打喷嚏就是嚎叫,一刻也不停。这间厨房里只有两个生物不打喷嚏,就是女 厨师和一只大猫,那只猫正趴在炉子旁,咧著嘴笑哩。

空气里的胡椒味也确實太濃了,連公爵夫人也常常打噴嚏。至于那個嬰孩, 不是打噴嚏就是嚎叫,一刻也不停。這間廚房里只有兩個生物不打噴嚏,就是女 廚師和一只大貓,那只貓正趴在爐子旁,咧著嘴笑哩。

“请告诉我,”爱丽丝有点胆怯地问,因为她还不十分清楚自己先开口合不 合规矩,“为什么你的猫能笑呢?”

“請告訴我,”愛麗絲有點膽怯地問,因為她還不十分清楚自己先開口合不 合規矩,“為什么你的貓能笑呢?”

“它是柴郡猫(郡:英国的行政区域单位,柴郡为一个郡的名称,由于本书 影响,现在西方人都把露齿傻笑的人称为柴郡猫。),”公爵夫人说,“这就是 为什么它会笑了。猪!”

“它是柴郡貓(郡:英國的行政區域單位,柴郡為一個郡的名稱,由于本書 影響,現在西方人都把露齒傻笑的人稱為柴郡貓。),”公爵夫人說,“這就是 為什么它會笑了。豬!”

公爵夫人凶狠地说出的最后的─个字,把爱丽丝吓了一大跳。但是,爱丽丝 马上发觉她正在同婴孩说话,而不是对自己说,于是她又鼓起了勇气,继续说:

公爵夫人凶狠地說出的最后的─個字,把愛麗絲嚇了一大跳。但是,愛麗絲 馬上發覺她正在同嬰孩說話,而不是對自己說,于是她又鼓起了勇气,繼續說:

“我还不知道柴郡猫经常笑,实际上,我压根儿不知道猫会笑的。”

“我還不知道柴郡貓經常笑,實際上,我壓根儿不知道貓會笑的。”

“它们都会的,”公爵夫人说,“起码大多数都会笑的。”

“它們都會的,”公爵夫人說,“起碼大多數都會笑的。”

“我连一只都没见过。”爱丽丝非常有礼貌地说,并对这场开始了的谈话感 到高兴。

“我連一只都沒見過。”愛麗絲非常有禮貌地說,并對這場開始了的談話感 到高興。

“你知道的太少了,”公爵夫人说,“这是个事实。”

“你知道的太少了,”公爵夫人說,“這是個事實。”

爱丽丝不喜欢这种谈话的口气,想最好换个话题,她正在想话题的时候,女 厨师把汤锅从火上端开了,然后立即把她随手能拿着的每件东西扔向公爵夫人和 婴孩。火钩子第一个飞来,然后,平底锅、盆子、盘子像暴风雨似地飞来了。公 爵夫人根本不理会,甚至打到身上都没反应。而那婴孩早已经拼命地嚎叫了,也 不知道这些东西打到了他身上没有。

愛麗絲不喜歡這种談話的口气,想最好換個話題,她正在想話題的時候,女 廚師把湯鍋從火上端開了,然后立即把她隨手能拿著的每件東西扔向公爵夫人和 嬰孩。火鉤子第一個飛來,然后,平底鍋、盆子、盤子像暴風雨似地飛來了。公 爵夫人根本不理會,甚至打到身上都沒反應。而那嬰孩早已經拼命地嚎叫了,也 不知道這些東西打到了他身上沒有。

“喂,当心点!”爱丽丝喊着,吓得心头不住地跳,“哎哟,他那小鼻子完 了。”真的,一只特大平底锅紧擦著鼻子飞过,差点就把鼻子削掉了。

“喂,當心點!”愛麗絲喊著,嚇得心頭不住地跳,“哎喲,他那小鼻子完 了。”真的,一只特大平底鍋緊擦著鼻子飛過,差點就把鼻子削掉了。

“如果每个人都关心自己的事,”公爵夫人嘶哑著嗓子嘟喷著说,“地球就 会比现在转得快一些。”

“如果每個人都關心自己的事,”公爵夫人嘶啞著嗓子嘟噴著說,“地球就 會比現在轉得快一些。”

“这没好处,”爱丽丝说,她很高兴有个机会显示一下自己的知识,“你想 想这会给白天和黑夜带来什么结果呢?要知道地球绕轴转一回要用二十四个钟头。”

“這沒好處,”愛麗絲說,她很高興有個机會顯示一下自己的知識,“你想 想這會給白天和黑夜帶來什么結果呢?要知道地球繞軸轉一回要用二十四個鐘頭。”

“说什么?”公爵夫人说,“把她的头砍掉!”

“說什么?”公爵夫人說,“把她的頭砍掉!”

爱丽丝相当不安地瞧了女厨师一眼,看她是不是准备执行这个命令,女厨师 正忙着搅汤,好像根本没听到,于是爱丽丝又继续说:“我想是二十四个小时, 或许是十二个小时,我……”

愛麗絲相當不安地瞧了女廚師一眼,看她是不是准備執行這個命令,女廚師 正忙著攪湯,好像根本沒听到,于是愛麗絲又繼續說:“我想是二十四個小時, 或許是十二個小時,我……”

“唉,別打扰我!”公爵夫人说,“我受不了数字!”她说着照料孩子去了, 她哄孩子时唱著一种催睡曲,唱到每句的末尾,都要把孩子猛烈地摇儿下。

“唉,別打扰我!”公爵夫人說,“我受不了數字!”她說著照料孩子去了, 她哄孩子時唱著一种催睡曲,唱到每句的末尾,都要把孩子猛烈地搖儿下。

“对你的小男孩要粗暴地说话,

在他打喷嚏的时候就读他,

因为他这样只是为了捣乱,

他只不过是在撒娇和卖傻。”

“對你的小男孩要粗暴地說話,

在他打噴嚏的時候就讀他,

因為他這樣只是為了搗亂,

他只不過是在撒嬌和賣傻。”

合唱(女厨师和小孩也参加):

哇!哇!哇!

合唱(女廚師和小孩也參加):

哇!哇!哇!

公爵夫人唱第二段歌时,把婴孩猛烈地扔上扔下,可怜的小家伙没命地嚎哭, 所以爱丽丝几乎都听不清唱词了:

公爵夫人唱第二段歌時,把嬰孩猛烈地扔上扔下,可怜的小家伙沒命地嚎哭, 所以愛麗絲几乎都听不清唱詞了:

“我对我的小孩说话严厉,

他一打喷嚏我就读他个够味,

因为他只要高兴,

随时可以欣赏胡椒的味道。”

“我對我的小孩說話嚴厲,

他一打噴嚏我就讀他個夠味,

因為他只要高興,

隨時可以欣賞胡椒的味道。”

合唱:

哇!哇!哇!

合唱:

哇!哇!哇!

“来!如果你愿意的话,抱他一会儿!”公爵夫人一边对爱丽丝说,一边就 把小孩扔给她,“我要同王后玩链球去了,得准备一下。”说着就急忙地走出了 房间。她往外走时,女厨师从后自向她扔了只炸油锅,但是没打着。

“來!如果你愿意的話,抱他一會儿!”公爵夫人一邊對愛麗絲說,一邊就 把小孩扔給她,“我要同王后玩鏈球去了,得准備一下。”說著就急忙地走出了 房間。她往外走時,女廚師從后自向她扔了只炸油鍋,但是沒打著。

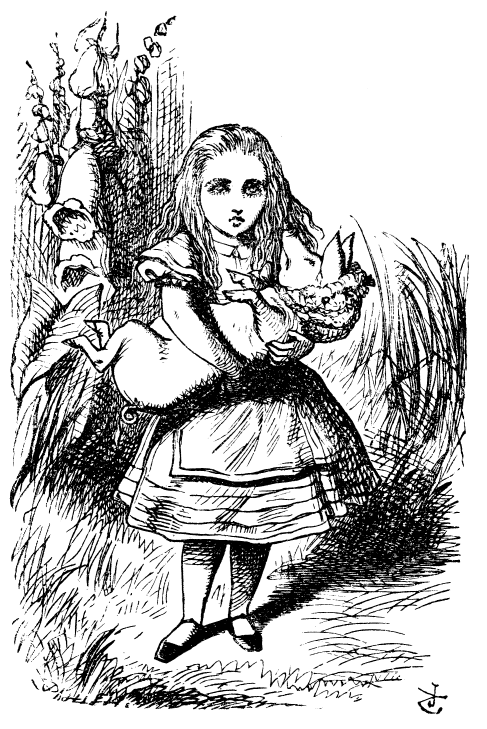

爱丽丝费劲儿地抓住那个小孩,因为他是个样子奇特的小生物,他的胳膊和 腿向各个方向伸展,“真像只海星,”爱丽丝想,她抓着他时,这可怜的小家伙 像蒸汽机样地哼哼着,还把身子一会儿蜷曲起来,一会儿伸开,就这样不停地折 腾,搞得爱丽丝在最初的一两分钟里,只能勉强把他抓住。

愛麗絲費勁儿地抓住那個小孩,因為他是個樣子奇特的小生物,他的胳膊和 腿向各個方向伸展,“真像只海星,”愛麗絲想,她抓著他時,這可怜的小家伙 像蒸汽机樣地哼哼著,還把身子一會儿蜷曲起來,一會儿伸開,就這樣不停地折 騰,搞得愛麗絲在最初的一兩分鐘里,只能勉強把他抓住。

她刚找到─种拿住他的办法(把他像打结一样团在一起,然后抓紧他的右耳 朵和左脚,他就不能伸开了)时,就把他带到屋子外面的露天地方去了。“如果 我不把婴孩带走,”爱丽丝想,“她们肯定在一两天里就会把他打死的。把他扔 在这里不就害了他吗?”最后一句她说出声来了,那小家伙咕噜了一声作为回答 (这段时间他已经不打喷嚏了)。別咕噜,”爱丽丝说,“你这样太不像样子了。”

她剛找到─种拿住他的辦法(把他像打結一樣團在一起,然后抓緊他的右耳 朵和左腳,他就不能伸開了)時,就把他帶到屋子外面的露天地方去了。“如果 我不把嬰孩帶走,”愛麗絲想,“她們肯定在一兩天里就會把他打死的。把他扔 在這里不就害了他嗎?”最后一句她說出聲來了,那小家伙咕嚕了一聲作為回答 (這段時間他已經不打噴嚏了)。別咕嚕,”愛麗絲說,“你這樣太不像樣子了。”

那婴孩又咕噜了一声,爱丽丝很不安地看了看他的脸,想知道是怎么回事。 只见他鼻子朝天,根本不像个常人样,倒像个猪鼻子;他的眼睛也变得很小不像 个婴孩了。爱丽丝不喜欢这副模样。“也许他在哭吧,”爱丽丝想。她就看看他 的眼睛,有没有眼泪。

那嬰孩又咕嚕了一聲,愛麗絲很不安地看了看他的臉,想知道是怎么回事。 只見他鼻子朝天,根本不像個常人樣,倒像個豬鼻子;他的眼睛也變得很小不像 個嬰孩了。愛麗絲不喜歡這副模樣。“也許他在哭吧,”愛麗絲想。她就看看他 的眼睛,有沒有眼淚。

没有,一点儿眼泪也没有。“如果你变成了一只猪,”爱丽丝严肃地说, “听著,我可再不理你了!”那可怜的小家伙又抽泣了一声(或者说又咕噜了─ 声,很难说到底是哪种),然后他们就默默地走了一会儿。

沒有,一點儿眼淚也沒有。“如果你變成了一只豬,”愛麗絲嚴肅地說, “听著,我可再不理你了!”那可怜的小家伙又抽泣了一聲(或者說又咕嚕了─ 聲,很難說到底是哪种),然后他們就默默地走了一會儿。

爱丽丝正在想:“我回家可把这小生物怎么办呢?,这时,他又猛烈地咕噜 了一声,爱丽丝马上警觉地朝下看他的脸。这次一点儿都不会错了,它完全是只 猪。她感到如果再带着它就太可笑了。

愛麗絲正在想:“我回家可把這小生物怎么辦呢?,這時,他又猛烈地咕嚕 了一聲,愛麗絲馬上警覺地朝下看他的臉。這次一點儿都不會錯了,它完全是只 豬。她感到如果再帶著它就太可笑了。

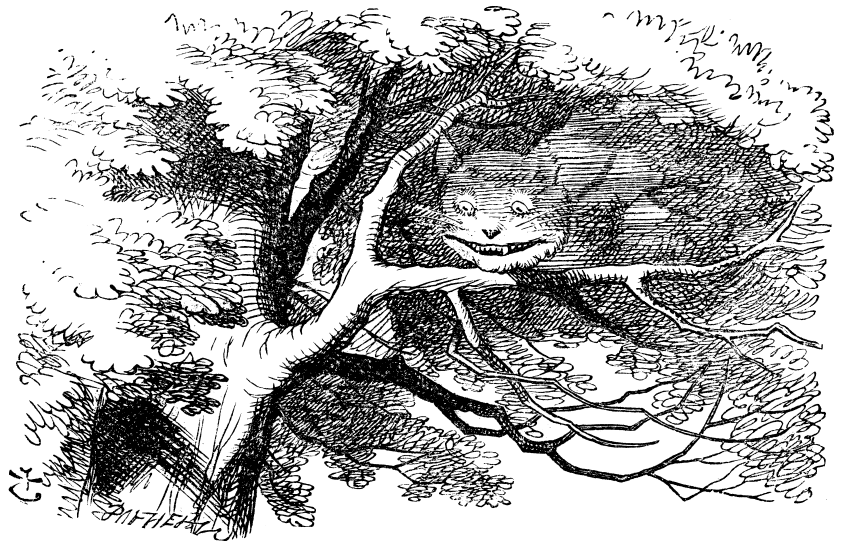

于是她把这小生物放下,看着它很快地跑进树林,感到十分轻松。“如果它 长大的话,爱丽丝对自己说,“一定会成为可怕的丑孩子,要不就成为个漂亮的 猪。”然后,她去一个个想她认识的孩子,看看谁如果变成猪更像样些,她刚想 对自己说:“只要有人告诉他们变化的办法……”,这时,那只柴郡猫把她吓了 一跳,它正坐在几码远的树枝上。

于是她把這小生物放下,看著它很快地跑進樹林,感到十分輕松。“如果它 長大的話,愛麗絲對自己說,“一定會成為可怕的丑孩子,要不就成為個漂亮的 豬。”然后,她去一個個想她認識的孩子,看看誰如果變成豬更像樣些,她剛想 對自己說:“只要有人告訴他們變化的辦法……”,這時,那只柴郡貓把她嚇了 一跳,它正坐在几碼遠的樹枝上。

猫对爱丽丝只是笑,看起来倒是好脾气。爱丽丝想,不过它还是有很长的爪 子和许多牙齿,因此还应该对它尊敬点。

貓對愛麗絲只是笑,看起來倒是好脾气。愛麗絲想,不過它還是有很長的爪 子和許多牙齒,因此還應該對它尊敬點。

“柴郡猫,”她胆怯地说。还不知道它喜欢不喜欢这个名字,可是,它的嘴 笑得咧开了。“哦,它很高兴,”爱丽丝想,就继续说了:“请你告诉我,离开 这里应该走哪条路?”

“柴郡貓,”她膽怯地說。還不知道它喜歡不喜歡這個名字,可是,它的嘴 笑得咧開了。“哦,它很高興,”愛麗絲想,就繼續說了:“請你告訴我,离開 這里應該走哪條路?”

“这要看你想上哪儿去,”猫说。

“這要看你想上哪儿去,”貓說。

“去哪里,我不大在乎。”爱丽丝说。

“去哪里,我不大在乎。”愛麗絲說。

“那你走哪条路都没关系。”猫说。

“那你走哪條路都沒關系。”貓說。

“只要.能走到一个地方。”爱丽丝又补充说了一句。

“只要.能走到一個地方。”愛麗絲又補充說了一句。

“哦,那行,”猫说,“只要你走得很远的话。”

“哦,那行,”貓說,“只要你走得很遠的話。”

爱丽丝感到这话是没法反对的,所以她就试着提了另外的一个问题:“这周 围住些什么?”

愛麗絲感到這話是沒法反對的,所以她就試著提了另外的一個問題:“這周 圍住些什么?”

“这个方向”猫说着,把右爪子挥了一圈,“住着个帽匠;那个方向,”猫 又挥动另一个爪子,“住着一只三月兔。你喜欢访问谁就访问谁,他们俩都是疯 子。”

“這個方向”貓說著,把右爪子揮了一圈,“住著個帽匠;那個方向,”貓 又揮動另一個爪子,“住著一只三月兔。你喜歡訪問誰就訪問誰,他們倆都是瘋 子。”

“我可不想到疯子中间去。”爱丽丝回答。

“我可不想到瘋子中間去。”愛麗絲回答。

“啊,这可没法,”猫说,“我们这儿全都是疯的,我是疯的,你也是疯的。”

“啊,這可沒法,”貓說,“我們這儿全都是瘋的,我是瘋的,你也是瘋的。”

“你怎么知道我是疯的?”爱丽丝问。

“你怎么知道我是瘋的?”愛麗絲問。

“一定的,”猫说,“不然你就不会到这里来了。”

“一定的,”貓說,“不然你就不會到這里來了。”

爱丽丝想这根本不能说明问题,不过她还是继续问:“你又怎么知遏你是疯 子呢?”

愛麗絲想這根本不能說明問題,不過她還是繼續問:“你又怎么知遏你是瘋 子呢?”

“咱们先打这里说起,”猫说,“狗是不疯的,你同意吗?”

“咱們先打這里說起,”貓說,“狗是不瘋的,你同意嗎?”

“也许是吧!爱丽丝说。

“也許是吧!愛麗絲說。

“好,那么,”猫接着说,“你知道,狗生气时就叫,高兴时就摇尾巴,可 是我,却是高兴时就叫,生气时就摇尾巴。所以,我是疯子。”

“好,那么,”貓接著說,“你知道,狗生气時就叫,高興時就搖尾巴,可 是我,卻是高興時就叫,生气時就搖尾巴。所以,我是瘋子。”

“我把这说成是打呼噜,不是叫。”爱丽丝说。

“我把這說成是打呼嚕,不是叫。”愛麗絲說。

“你怎么说都行,”猫说,“你今天同王后玩槌球吗?”

“你怎么說都行,”貓說,“你今天同王后玩槌球嗎?”

“我很喜欢玩槌球,”爱丽丝说,“可是到现在还没有邀请我嘛!”

“我很喜歡玩槌球,”愛麗絲說,“可是到現在還沒有邀請我嘛!”

“你,会在那儿看到我!”猫说着突然消失了。

“你,會在那儿看到我!”貓說著突然消失了。

爱丽丝对这个并不太惊奇,她已经习惯这些不断发生的怪事了。她看着猫坐 过的地方,这时,猫又突然出现了。

愛麗絲對這個并不太惊奇,她已經習慣這些不斷發生的怪事了。她看著貓坐 過的地方,這時,貓又突然出現了。

“顺便问一声,那个婴孩变成什么了?”猫说,“我差一点忘了。”

“順便問一聲,那個嬰孩變成什么了?”貓說,“我差一點忘了。”

“已经变成一只猪了。”爱丽丝平静地回答说,就好像猫再次出现是正常的。

“已經變成一只豬了。”愛麗絲平靜地回答說,就好像貓再次出現是正常的。

“我就想它会那样的。”猫说着又消失了。

“我就想它會那樣的。”貓說著又消失了。

爱丽丝等了一会,还希望能再看见它,可是它再没出现。于是,她就朝着三 月兔住的方向走去。“帽匠那儿,我也要去的。”她对自己说,“三月兔一定非 常有趣,现在是五月,也许它不至于太疯──至少不会比三月份疯吧。”就在说 这些话时,一抬头又看见那只猫,坐在一根树枝上。

愛麗絲等了一會,還希望能再看見它,可是它再沒出現。于是,她就朝著三 月兔住的方向走去。“帽匠那儿,我也要去的。”她對自己說,“三月兔一定非 常有趣,現在是五月,也許它不至于太瘋──至少不會比三月份瘋吧。”就在說 這些話時,一抬頭又看見那只貓,坐在一根樹枝上。

“你刚才说的是猪,还是竹?”猫问。

“你剛才說的是豬,還是竹?”貓問。

“我说的是猪,”爱丽丝回答,“我希望你的出现和消失不要太突然,这样, 把人搞得头都晕了。”

“我說的是豬,”愛麗絲回答,“我希望你的出現和消失不要太突然,這樣, 把人搞得頭都暈了。”

“好,”猫答应著。这次它消失得非常慢,从尾巴尖开始消失,一直到最后 看不见它的笑脸,那个笑脸在身体消失后好久,还停留了好一会儿。

“好,”貓答應著。這次它消失得非常慢,從尾巴尖開始消失,一直到最后 看不見它的笑臉,那個笑臉在身体消失后好久,還停留了好一會儿。

“哎哟,我常常看见没有笑脸的猫,”爱丽丝想,“可是还从没见过没有猫 的笑脸呢。这是我见过的最奇怪的事儿了。”

“哎喲,我常常看見沒有笑臉的貓,”愛麗絲想,“可是還從沒見過沒有貓 的笑臉呢。這是我見過的最奇怪的事儿了。”

她没走多远,就见到了一间房子,她想这一定是三月兔的房子了,因为烟囪 像长耳朵,屋顶铺著兔子毛。房子很大,使她不敢走近。她咬了口左手的蘑菇, 使自己长到了二英尺高,才胆怯地走去,一边对自己说:“要是它疯得厉害可怎 么办?我还不如去看看帽匠呢!”

她沒走多遠,就見到了一間房子,她想這一定是三月兔的房子了,因為煙囪 像長耳朵,屋頂鋪著兔子毛。房子很大,使她不敢走近。她咬了口左手的蘑菇, 使自己長到了二英尺高,才膽怯地走去,一邊對自己說:“要是它瘋得厲害可怎 么辦?我還不如去看看帽匠呢!”